今、世界では新型コロナウイルスが蔓延しており、目に見えないものの恐怖に 人々は右往左往しています。色々な情報が錯綜してますが、まず国民ができることをし、一致団結して乗り切ることが大切です。グローバル化の一途たどる時代に、もう一度 日本の足元を見つめ直す、よい機会ではないかと個人的に考えています。

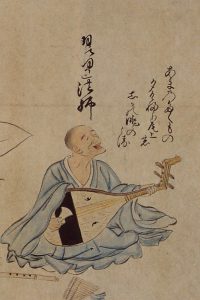

先日、2月22日は ” 2 ” が続く特別な日でした。令和2年2月22日。2020年2月22日。2は仏教で言う ” ご縁 ” の日と言われます。その日は、様々な神仏とご縁をいただいた日でもありました。午後からは 芸術家・橋本関雪さまの命日法要で、導師と琵琶説教の勤めがありましたが、午前中の予定がポコッと空いたので、今宮神社に参拝し、ご祈祷を受けてきました。ここの疫神が 私が大好きな牛頭天王ですので、コロナウイルス疫病退散のお参りをしてきました。廣峯神社(姫路)、八坂神社(京都)、今宮神社(京都)は それぞれの牛頭天王がいらっしゃいますが、今宮神社は一番優しい性質のお方と云われます。

神仏研究家・桜井識子さんが今宮神社でのお告げを記してらっしゃるので紹介します。

牛頭天王が「書いておけ」と言ったことがありますので、ちょっと説明しようと思います。牛頭天王の神域で急に雨に降られる、ということについてです。これは、厚いご加護をいただいたことになるそうです。(中略)見えない世界で雨粒を「槍(やり)」に変換するらしいです。天の高いところから神気を帯びて落下してくる槍となりますから、「魔」に対する殺傷能力はとてつも高いと言います。しかも「魔」は、雨としか思っていないので防御をしませんから、バッサリ退治できるらしいです。ですから、もし境内で急に雨が降ってきた、という場合は、とてもありがたいことになります。(『神様と仏様から聞いた 人生が楽になるコツ』宝島社)

不思議なことに、当日はまさしくその状況でした。バケツをひっくり返したような雨が降る中、宮司さまに祝詞をあげてもらい、魔をさっぱりと払っていただきました! よっぽどストレスがかかっていたのでしょう(汗)。この牛頭天王という神様は、お願いしているその本人自身が、また願掛けそのものが「面白い」と思えば、少々の困難でも叶えてくれます。ですから、ありえない願掛けだとお願いしてみるといいです。「面白いやつだ」と思ってもらえたら叶います。皆様もどうぞお参り下さいませ。僧侶が神社の紹介するのですから、信憑性がありますよ(笑)!?

その後、六角堂(頂法寺)にも立ち寄り 聖徳太子にも縁を結びました。2月22日は太子の命日とも云われ(諸説あり)、ゆかりの寺院はお勤めされる日でもあります。日本の礎を築かれた方にもお力をいただきました。

神仏と共に歩む生活は楽しいですよ^^。今、目に見えないものにおびえる現代人ですが、そういう時こそ、見えないお力にすがるべきだと思います。合掌