お盆の真っ只中です。一霊一霊 心込めて勤めています。その真心は わかる人にはわかり、功徳がドンドン巡っておられるように感じます。心の向け方によって、人は幸にも不幸になると思う今日この頃です。

お盆詣りでは 年に一度お会いする方もあり、近況を楽しくお話させていただいています。ここ最近で感じたことは、日本人の価値観が二分されていることです。一つは「苦労は買ってでもしろ」という考え。もう一つは「今を楽しまなきゃ損」という考えです。言うまでも無く、若い世代になればなるほど後者の考えが大多数です。

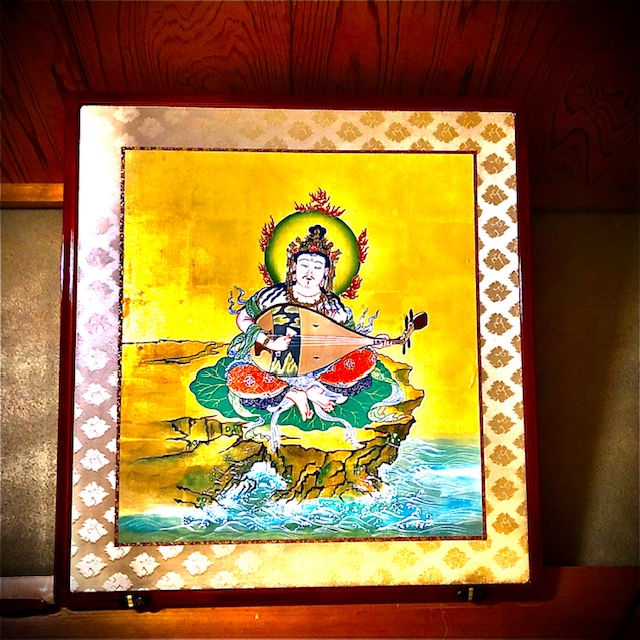

では、仏教はどちらの考えでしょうか? もちろん両方とも尊い考えですし、宗派によって捉える角度が異なりますが、住職の立場から言えば、仏教は前者の考えだとお答えします。それは、” 人間世界には修行に来ている ” と考えるからです。輪廻転生という生まれ変わりの中、今、魂に足りない修行をし、それに気付かせていただき、器を広げると考えるからです。だから「苦労は有難い」と捉えるのです。

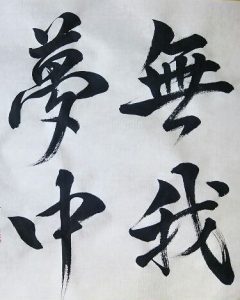

一方、「一度きりの人生、楽しまなきゃ損!」という考えは、どちらかと言えば寿命が尽きれば 何もかも消滅という考えが強いように思えます。また、その考えは 他者の利益が後回しになりますので、よっぽど自分を律していないと我利我利亡者になりがちです。

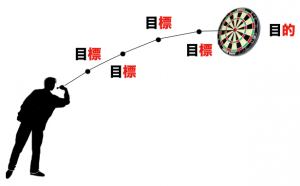

繰り返しますが、人間界は器を広げて、どれだけ高い見地、広い視野で世の中を見ることができるかで ブレない幸せが訪れるのだと思います。苦労(努力)と楽しみ(満足)を分断せずに、苦労を楽しめたら最高です。

「苦労」という種を蒔き

「努力」という肥料を施し

「満足」という花を咲かせる

住職はこの過程を根本に置くべきだと思っています。先に「満足」を得ようとすると、結局、「苦労」や「努力」というものが欲望の中で擦り減らされてしまい、一過性の喜びはあっても、満足を得られないのだと思います。後々に、苦労を良き思い出として振り返れるような、ジワ~っとした幸福感を味わいたいものです。お盆でお話をしていて、そういう人は素敵だなぁ・・・私もそのように年を取りたいと強く思いました。合掌