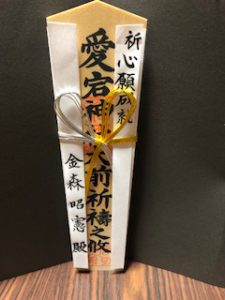

先日、皆様のお陰で「回番御忌」が無事に終わり、実行委員会も解散しました。その後、有志の方から この会をなんらかの形で継続して お寺に集いたいという要望がありました。住職にとってはこの上なく嬉しいことです。今回は 6月12日の晩に 実行委員会ののメンバー6人と総代、副総代に集まっていただき「別時念仏(べつじねんぶつ)」をしました。

別時念仏とは、時間と場所を 定めて念仏(南無阿弥陀仏)を唱える修行です。他寺では30分唱える所もあれば、一時間という寺もあります。私の経験上、初心者はイタズラに長いと心が散漫になるので、千遍の念仏としました。私は日課として 自分のために唱える南無阿弥陀仏を、一日千遍と定めています(もちろん法要での念仏は省きます)。それを体験していただきました。現代は 先祖のために念仏を唱える風潮がありますが、本来は自分と向き合い、自分のために唱えて 初めて救いというものを実感するのです。今回は なぜ念仏を唱えるのかと言うことをお話し、私が訳したお経を読み、十数分の念仏の後に法話、最後、水晶と音叉を使った特別なお清めを致しました。合計40分。私が長年 皆様と分かち合いたかったことが実現し、悦びに満ちた別時念仏となりました。

アメリカの臨床心理学者、アルバート・エリス氏のお言葉です。

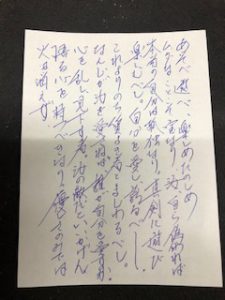

心に動揺があると自己実現はそう簡単に達成されません。追い立てられる気がして自滅的な行為をしたり、暇になることを避けたいために脅迫観念を抱いたり、衝動的になったり、パニックになるかもしれません。動揺することは実際、興奮をかき立てます。人生をエキサイティングにするために、動揺したいと思うかもしれませんが、そんな価値はありません。動揺に伴う興奮を楽しみながら、もっと楽しめることを見つけ出す、ということは不可能です。なぜなら、動揺するとそれに費やされる時間やエネルギーは非常に大きく、自分の幸せをどうやって育てるかを考えるための時間とエネルギーがほとんど残らないのです。そうして、あなたの動揺は、あなたの自己実現的な目標の達成を妨害します。(『性格は変えられない、それでも人生は変えられる』ダイヤモンド社)

私は多くの後輩僧侶の指導に当たりますが、まぁ このタイプが多いこと …(笑)。何を焦るのでしょうか。1、2年経験を積んだだけで勘違いし、輝き続けるために動揺し、恩人を否定、周りとの温度差に嘆き、新しい環境を求めていきます。そうして苦難に入り、被害者意識の塊(餓鬼)となる・・・残念ながら、人は苦労しすぎると、卑屈になってしまいます・・・致命的な遠回りです。そういう方を何人も見てきました。しかし、仏縁はもっとシンプルなものです。

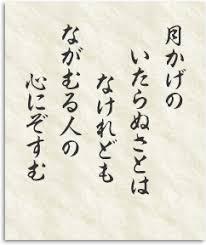

この世は ” 光と陰 ” があります。光り輝けるのは陰があるからこそ。自己実現が出来ないのは、陰の有り難さがわからないからです。陰を知って ” お陰さま ”・・・この境地が動揺や不安、憂うつを超えた安らぎの世界なのです。あとは時間と縁が自己実現に導いてくれるのです・・・焦らなくてよろしい。

まずは理想論ではなく、千遍の念仏から始めようじゃありませんか。今回、真っ暗な本堂で、ろうそくの光を見ながらの別時念仏に、ご恩、感謝、お陰、有難うの本来の自分を見つめさせていただきました。皆様も 私の修行の一環を共に体験しませんか。どちら様も大歓迎です。月に一度、自分を見つめてみましょう。近江八幡の方なら、家の玄関を出て 帰りの玄関までで一時間!。別時念仏は賽銭だけで結構。次回は7月31日(火)19時開始です^^。合掌