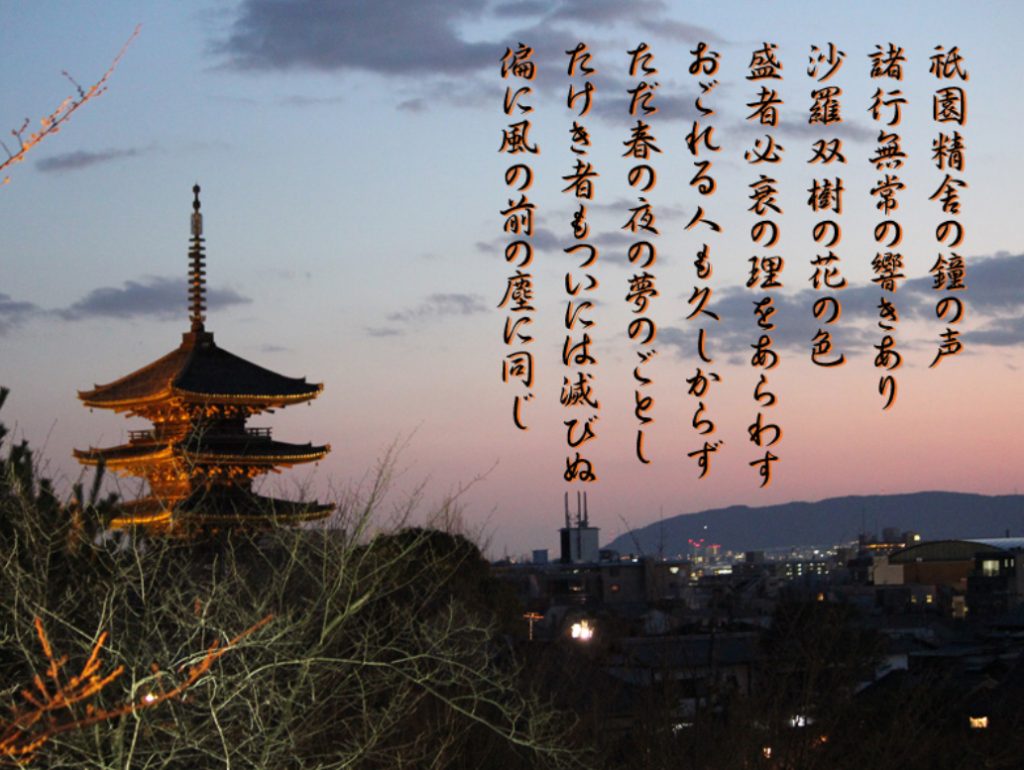

お彼岸の時期が近づいて参りました。いつも秋彼岸は、遠方へ布教活動に出かけます。琵琶説教師として 『平家物語』の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」、、、という句を導入に語っています。

その一節は、まるで運命の扉が音を立てて閉じるような、重く悲しい印象を与えます。しかし最近、私はこんなふうに感じるのです・・・「諸行無常」とは、何か劇的な出来事だけを語っているのではないのだと ・・・。

本来は、もっと静かで、もっと日々の暮らしの中に忍び込んでいるものなんだと思います。朝起きて見る空の色。ふと感じる風の温度。誰かの表情のかすかな変化。そして、昨日まで確かだった自分の気持ちが、今日には少し違っているということ、、、そうした小さな変化が、気付かぬうちに積もっていき、やがて大きな節目を迎えます。

そう考えると、私達は「変わる」ことを怖がりすぎる必要はないのかもしれません。むしろ、変化は常に起きています。それならばいっそ、それを恐れるよりも、味わい、楽しむように生きてみよう、、、そう思うようになりました。

こだわっていたものが崩れるとき、確かに心は揺れます。でも、変化に慣れ、変化に心を開いていれば、その揺れは次第に「気付き」へと変わっていくのです。

マイナスとマイナスをかけるとプラスになる。そんな数学の法則のように、「不安」と「変化」が出会ったときにこそ、人は思いがけない自由を手にするのかもしれません。

今日という一日は、もう二度とやってきません。同じ時、同じ人、同じ風景の中で、私達は常に少しずつ変わり続けています。それを否定するのではなく、受け入れ、味わい、時に楽しむこと。それが、現代を生きる「諸行無常」の智慧ではないかと思うのです。

秋彼岸を前に、そんなことを思いながら、琵琶を語り、お伝えしたいと準備をしています。九州、山口とご縁のある種々のご寺院さま、何卒宜しくお願いします。合掌