今年も東京で琵琶説教を勤めてきました。毎年ブログで紹介してますが、修行中の同期が副住職を勤めるお寺で、14回目のご縁になります。今回の演目は「曲垣平九郎(まがき へいくろう)」。江戸 芝、愛宕坂の故事に因みます。私は琵琶説教をする演目は、現地に行くように心掛けています。

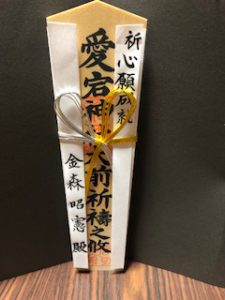

以前、愛宕神社の参拝を勧めて下さったのが、副住職のお祖母様でした。今回は その演目を語るので、御礼を申そうと楽しみにしてましたが、前日の打ち合わせの際、ご訃報を聞きました。3月1日に往生され、49日も済まされたとのこと・・・御霊に届けばと、心を込めて 琵琶を語らせていただきました。翌日は 愛宕神社に御礼参りをし、感謝の念を捧げました。また お祖母様を追悼のため、宮司に祈祷をして頂く経験もしました。

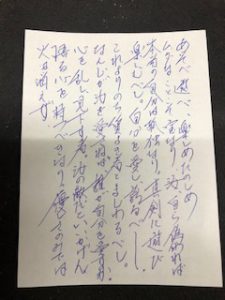

祝詞の際、ド~ン!とインスピレーションが降りてきて、急いでメモをとりました。

「遊べ、遊べ、楽しめ、楽しめ・・・ムダなことこそ宝なり・・・汝、自ら偽れば、ホントの自分は孤独なり・・・真剣に、遊び 楽しむべし・・・自分を愛し、誇るべし・・・これより後、質良き者と交わるべし・・・汝が汝を愛さねば、誰が自分を愛すのか・・・心を乱し 見下す者、汝の敵だと いい加減、悟る心を持つべきなり・・・優しさのみでは、火は消えず・・・」

お祖母様は、以前、私にこう仰って下さいました。「金森君の長所は 一生懸命なところね。でも、もっと肩の力を抜いて、自分のために楽しんだらどうだろ? 主人のように人生の幅が広がるわよ」・・・ご主人は、直木賞作家の寺内大吉氏のことです。たしかに孫に当たる副住職を見ていても、苦労の中でも いつも楽しそうで、自分のやりたいことを貫いて 人々に貢献しています。

一方 私は、信者寺で修行してるためか、人の悩みをすべて受け入れて、願いを叶えてあげたい思いが強いです。自分の感情は二の次かも知れません。しかし、袈裟や衣を脱いで プライベートまで傾聴の姿勢を取っていると、法力が半減してしまいます。残念ながら、都合の良い信仰をする人(自分が一番偉いと思っている人)は、どれだけ時間をかけて仏法を説いても 心にまで届きません。愛宕神社の火産霊命(ほむすびのみこと)のお告げのように、ご恩、お陰、感謝、有難うの人を育てるには、逆に ” 交わらない厳しさ ” も必要で、心中してはいけない、もっと自分を大切にせよ!とお叱りを受けた気がします。

このお言葉は、どんな人にも当てはまるのではないでしょうか。まず 自分で自分を愛さねば、” 本当の自分 ” が可哀想です。空気を読まねばならない環境や、他人の目を気にしなければならない時間を持ち続けると、何をしても満たされませんし、みんなを幸せすることなんてできません。ならば 自分を愛する環境に勤めるべき。ストレスになりそうな対人関係の状況から、いったん ” 自分 ” を切り離す時間をとれ。遊べ、楽しめ … なるほどです。お祖母様の縁を通じて、不思議な体験をさせていただきました。

それからの一日は楽しかったです。ありのままの自分で一日を過ごしました。築地本願寺への参拝。昼食の後、話題の卸売市場を見学。秋葉原では 買い物や喫茶を楽しみました。お告げ通り 真剣に遊んでみたのです(笑)。付き合ってくれた親友は利害関係がないため、格好つける必要もありません。日常生活でも、ありのままの自分でいることが大事だと思いました。

考えてみれば、愛宕神社の火産霊命(ほむすびのみこと)は「防火の神」。人々の ” 煩悩の火種 ” をくすぶらせないような言動(防火)に勤めよ!ということを御指導くださった気がします。久々に心がほぐれました! 滞在中、お世話になったすべての方々に、心より御礼申し上げます。合掌