-

アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

-

メタ情報

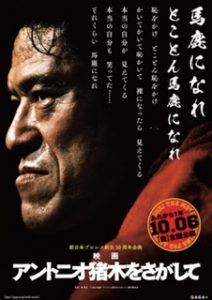

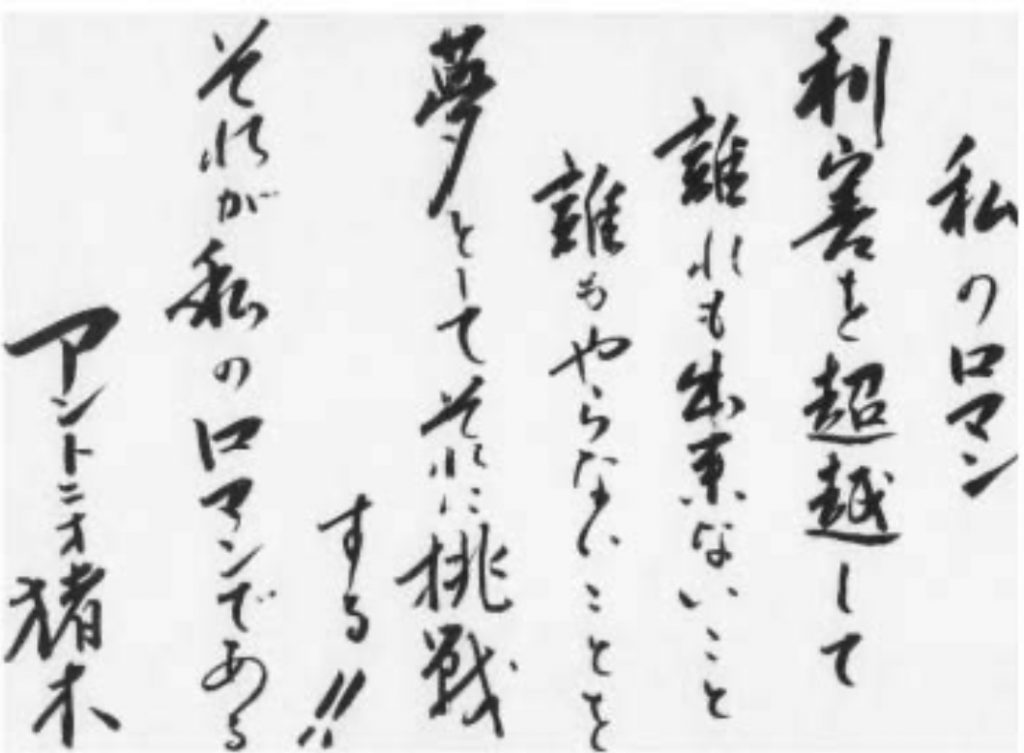

アントニオ猪木をさがして

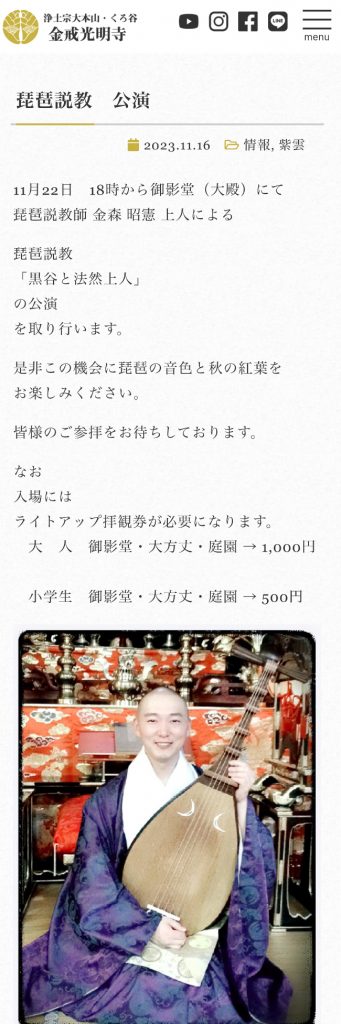

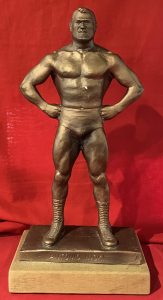

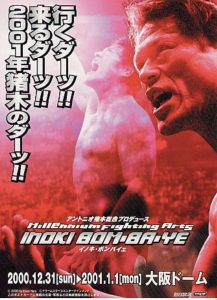

映画「アントニオ猪木をさがして」を鑑賞してきました。今年は、2022年10月1日に79歳でこの世を去ったアントニオ猪木の一周忌に当たります。私は祖父の影響で、幼少より 大のプロレスファンとなり、書斎にはプロレス関係の書籍や漫画、DVD、CD、フィギアが所狭しとならんでいます。

映画の内容は、プロレスラー・アントニオ猪木、そして人間・猪木寬至を立体的にひも解いていくドキュメンタリーでした。私の青春を映像で回顧してるような気持ちとなり、涙があふれ、幸福感に包まれた時間でした。

アントニオ猪木は、プロレスラーの枠にとどまらない「希代のエンターテイナー」でした。誰しもの耳に轟いていた「バカヤロー!」「元気があれば何でもできる」という名言に、世代の枠を超え、勇気を貰った人々も多いのではないでしょうか?

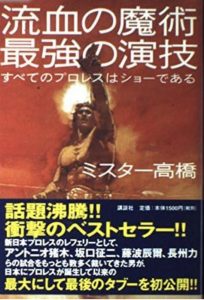

各試合のエピソードを語れば尽きませんが、一番衝撃を受けたのは、20年前に プロレス関係者から「プロレスは 結果のわかったショーである」とカミングアウトされたことでした。この時は さすがにショックでした、、、あ然 ぼう然 がく然としたことを覚えています。その告発以来、世間のニュースに全く驚かなくなりました(笑)。私にとって、それほど衝撃的な事件でした。

しかし この時に、人間世界は すべて方便でできているんだ!という仏教感覚を学んだ気がします。

これは観音さまの「遊(ゆう)」の教えに通じます・・・自分はこの世に演者として現れたんだ。良い役も悪い役があるが、みんなが自分にとっての主役 脇役 善役 悪役を演じてくれて 成長させてくれてるのだ・・・そう考えると、すべての方々が観音さまに思え、感謝の心が湧いてきます^^

現代は目くじらを立てて、人の非を責める人が多いですが、この「遊の生き方(すべて観音さま)」を意識すると、もっと人生が楽しくなると思います。この感覚もプロレスからの学びです。まさに 猪木流「馬鹿になれ!」ですね。

「馬鹿になれ!」と言っても、周囲を撹乱するような生き方(すべて自分さま=観音さまを見下す言動)では、ただの自己中心的な人になってしまいますので、お気を付け下さい。

「遊(ゆう)」の教えは究極の自己満足です。その遊びが楽しければ楽しいほど、皆んな(観音さま)が寄って来て笑顔になり、自分(観音さま)の幸せに繋がります。

・・・自己中ではなく自己満 ・・・

観音さまに喜んでもらうことを目一杯して 歩んでいこうと思います。逆に楽しく感じないことはしたくありません!(笑)。馬鹿になることが、アントニオ猪木への最大の恩返しだと思います。1,2,3,ダー!!

闘覚院機魂寛道居士 一周忌 南無阿弥陀仏

カテゴリー: 未分類

アントニオ猪木をさがして はコメントを受け付けていません

究極の幸せ

今年は彼岸が過ぎても暑い日が続きました。穏やかな気候が少なく、今は秋を通り越して冬が来そうな雰囲気です。

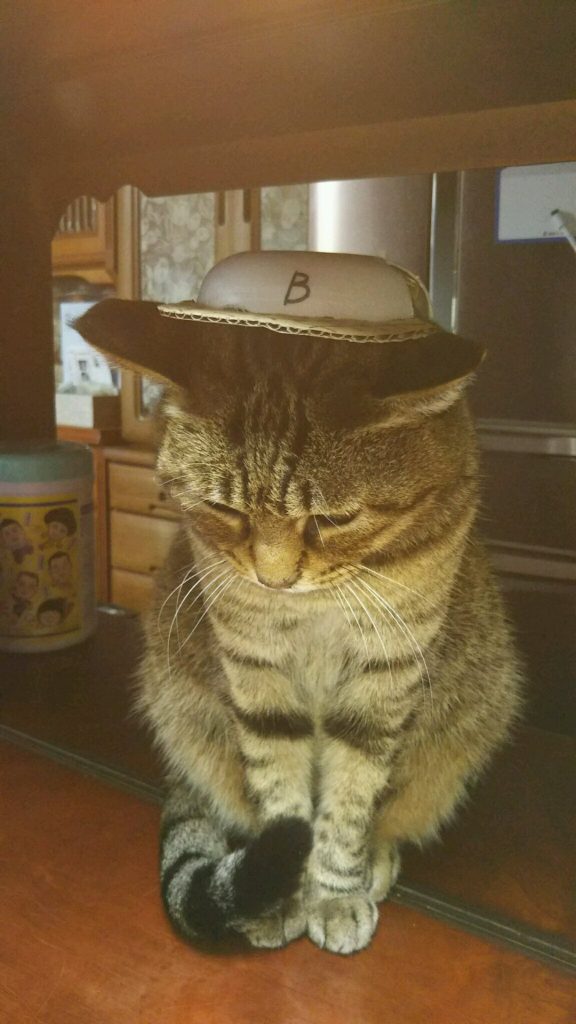

西願寺では20数年飼っている猫がいます。名前は ” びー ”(通称びーたん) 。今年、祖母の23回忌を勤めましたが、その頃から我が家に居ますので、金森家四代に渡り見守り続けているメス猫になります。

元々、西願寺は黒猫を飼っていました。その子はブラックのBを取っての びー だったんですが、晩年に行方不明になり、同時期に迷い込んできたのが今回の びーたん になります。この ” びー ” は美人(美猫?)だったことから、二代目の びー になりました。あれから20年あまり、、、、今では超後期高齢のお婆さんです(笑)

今夏は酷暑でしたが、お寺はクーラーをあまり付けません。びーたんは堂内の隅々の涼しい所を知り尽くしてますので、様々な所で涼んでいましたが、この暑さは老猫には堪えたんでしょう。盆明けくらいからプチ家出をして、ご近所の様々なお宅で可愛がってもらっていたみたいです。(お隣さんから「お寺の猫が遊びに来ています。心配しないで下さいね。エサを与えていいですか?」とお言葉をいただいてました)

おそらく、そのお宅では、お寺では出さないような高級ご飯を出して下さり、クーラーの効いた部屋で優しい声を掛けて下さってるのだと思います。びーたんは、ストレスフリーな生活をして、大好物のミルクが飲みたくなったら帰ってきて、また行きたい所に遊びに行く、、、なんて羨ましいんでしょう。人間でしたら、こんな恩知らずの行為は許されません(笑)。しかし、今回のびーたんの行動に ” 究極の幸せ ” を感じました。

そう考えると、とにかく人間世界は生きづらいものですね。夏目漱石がうまくこの世の中を喩えています。

「智に働けば角(かど)が立つ。

情に棹(さお)させば流される。

意地を通せば窮屈だ。

兎角(とかく)に人の世は住みにくい」

『草枕』

【世間の人とつきあうときには、

頭のいいところが見えすぎると嫌われる。

あまりにも情が深いとそれに流されてしまう。

また自分の意見を強く押し出すと、

衝突することも多く世間を狭くする。

人づきあいというのは、

智と情と意地のバランスを

上手にとらなければならず、

なかなか困難なことだ】

その点、野生動物の生き方はシンプルです。財産を持たず、最低限の欲望で、世間体も気にせず、本能のままに生きて、愚痴もこぼすことなく命を全うします・・・しかも、周りもこの生き方を受け入れているんですから・・・これぞ究極のあり方です。あと真理を学ぶことができたら悟りの境地です。

お釈迦さまは「人は一人で生まれ、一人で死ぬ」とお説き下さいました。この世に来た時が一人なら、去るのも一人という教えです。他者に依存しない、揺るぎのない自分を持つことが大切だということです。

この境地(空)を体得すれば、毎日が楽しんだろなー♪ と思います。例えるなら観音さまです。美意識が高く、年齢や性別が不詳、めちゃくちゃオシャレで、遊び心を悟りとし、微笑で悠々と教化されるお姿に強い憧れを持っています。

この夏、びーたん から、とらわれのない ” 究極の幸せ ” を学ばせていただきました。縁のある皆様に感謝です。合掌

カテゴリー: 未分類

究極の幸せ はコメントを受け付けていません

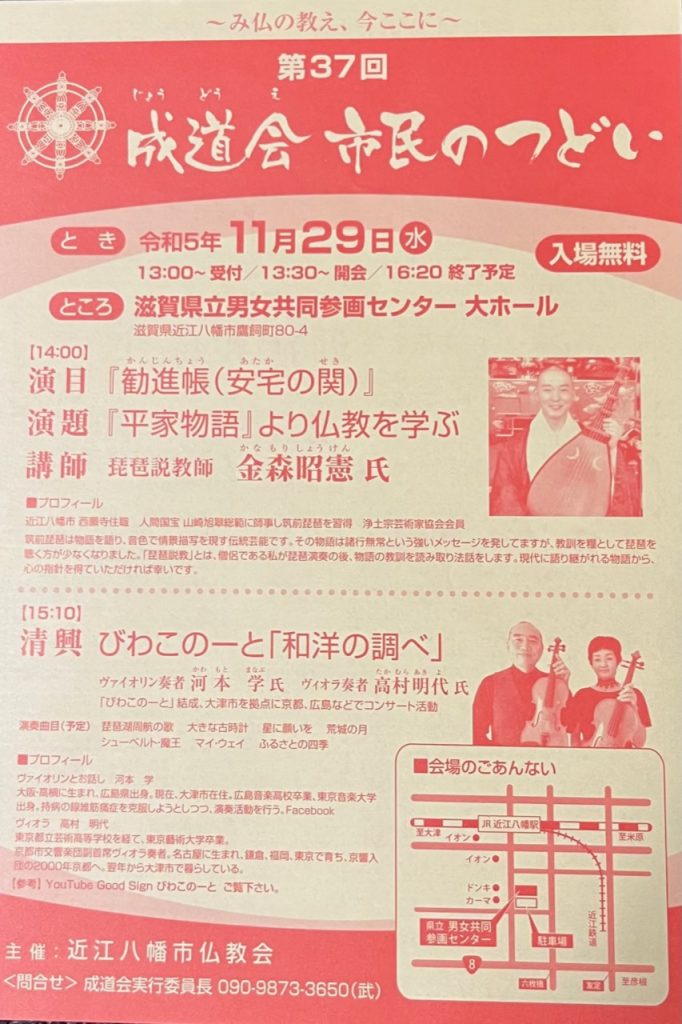

ワクワクするご縁

先日、津島神社の牛頭天王に参拝し、授戒会の成功御礼と 今後の願い事を祈祷してきました。祈祷所では、 ” ワクワクするご縁 ” に恵まれますように!と言った内容を祈りました。それ以来、人の縁はもとより、物の縁、繋がりたいご縁が次々と叶い、ワクワクする毎日を送っています。

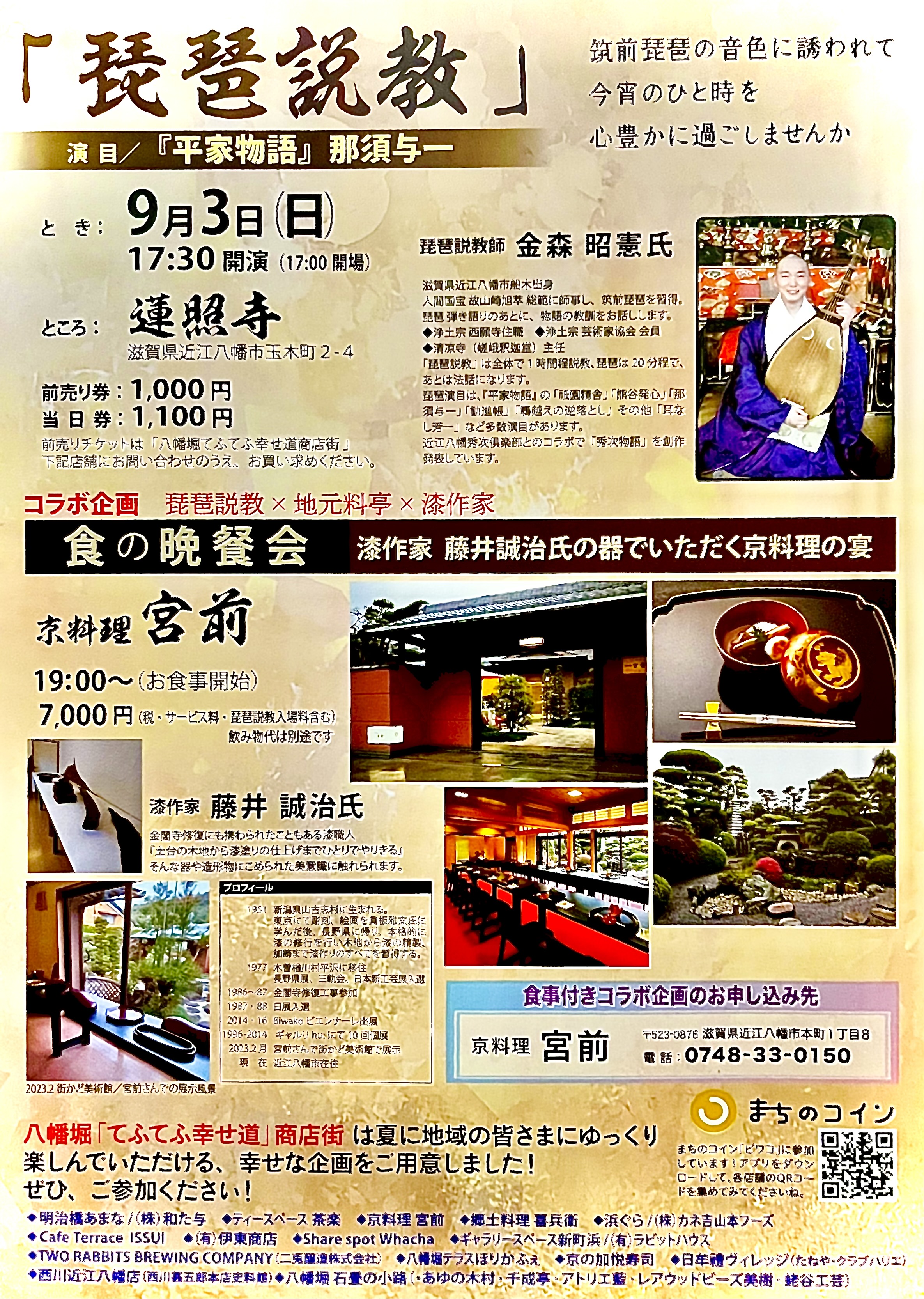

一例を挙げますと、今月の3日、地元の商店街の御依頼で琵琶説教に伺いました。幹事さんの話では、設営費等の捻出のため有料になるということ。また雨予報ということもあり、少人数だと予測してました。毎年されてる行事でもありませんし、地域行事という性質上、私も檀信徒や知り合いには声をかけませんでした。しかし蓋を開ければ 晴天に変わり、100人近くの人々が集まって下さったのです!(驚)。

面識のない方々から「琵琶説教の口コミを聞いて来ました!」、「予想以上に良かったです!」「定期的にやってほしい!」というお声を聞けて本当に嬉しく思いました。

これまでも色々な場所でさせていただいてますが、行事ありきの一コマがほとんどです。しかし今回は、私の琵琶を聴く為だけに、義理や行事の縁でなく、お金を払ってでも足を運んで下さることに感動しました。これこそ ” ワクワクするご縁 ” です。真剣に聴いて下さる皆様の表情に、今までのことが報われた気がしました。

説教後、有志による食事会に

ご招待していただきました

様々な方と有意義なお話をし、また

魂の込もった料理や食器の数々に

ワクワクする体験を

させていただきました!

皆さま、ありがとうございました^ ^

話を戻しますと、津島神社での祈祷中、武将の姿が浮かんできました。それは、津島の牛頭天王を信仰をされていた豊臣秀吉公のようでした。

「ワシは、太閤になろうなどとは思ったことがない。

草履取りのときは草履取りを一心に努めたら、足軽に取り立てられた。

ありがたいことだと一生懸命仕えたら、侍になった。

侍の仕事に夢中になっていると、いつしか侍大将になっていたのだ。

ついに姫路一城を拝領するにいたった。

ワシは、一職をうれば一職、一官を拝すれば一官、

その職官に没頭して今日にいたったのだ。

ほかに出世の秘訣は、なにもない」

秀吉公は人生成功の秘訣は、奇手を狙うことではないと申されました。ただひたすら、目の前のことに没頭しただけだと、、、その上で、信長さまだったらどんなことを喜ぶだろう?って考えて行動されていたのではないでしょうか。「困ったな~」「無茶なこと言うな~」ではなく、「よしっ、驚かせてやろう!」という気持ちで、 “ 草履取り ” や “ 一夜城 ” 、 “ 中国大返し ” などをやってのけたのでしょう。逃げても、逃げても、逃げても、逃げても、どの道、困難や障害というものは必ずやって来るものです。

住職も若い頃、法話をするご縁を頂戴し、どうしたら聴衆に喜んでもらうかという一心で琵琶説教を始め、気付けば20年の歳月が経ちました。その思いが原点となり、様々な方とご縁をいただいてます。

結局、人生は嫌なことばかりではありません。困難と成長は、イコールで結ばれてるように感じます。

困難=成長

この成長が ” ワクワクするご縁 ” に繋がるのだと思います。人間世界は修行の場ですので、心地よいことばかりではありません。しかし、一つ一つの困難から逃げると言うことは、同時に成長(ワクワク感)からも逃げるということになります。年を重ねると喜びが少なくなるというのはこの辺にあると思います。

何事にも目をそむけずに「面白いことが起きたぞ!」と言って迎合すれば、人生は充実するのではないでしょうか。そうすれば点が線に繋がり、得も言われぬワクワク感、そしてご縁のありがたさが味わえるものだと存じます。合掌

カテゴリー: 未分類

ワクワクするご縁 はコメントを受け付けていません

苦労→努力→満足

お盆の真っ只中です。一霊一霊 心込めて勤めています。その真心は わかる人にはわかり、功徳がドンドン巡っておられるように感じます。心の向け方によって、人は幸にも不幸になると思う今日この頃です。

お盆詣りでは 年に一度お会いする方もあり、近況を楽しくお話させていただいています。ここ最近で感じたことは、日本人の価値観が二分されていることです。一つは「苦労は買ってでもしろ」という考え。もう一つは「今を楽しまなきゃ損」という考えです。言うまでも無く、若い世代になればなるほど後者の考えが大多数です。

では、仏教はどちらの考えでしょうか? もちろん両方とも尊い考えですし、宗派によって捉える角度が異なりますが、住職の立場から言えば、仏教は前者の考えだとお答えします。それは、” 人間世界には修行に来ている ” と考えるからです。輪廻転生という生まれ変わりの中、今、魂に足りない修行をし、それに気付かせていただき、器を広げると考えるからです。だから「苦労は有難い」と捉えるのです。

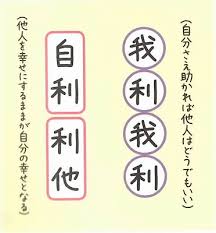

一方、「一度きりの人生、楽しまなきゃ損!」という考えは、どちらかと言えば寿命が尽きれば 何もかも消滅という考えが強いように思えます。また、その考えは 他者の利益が後回しになりますので、よっぽど自分を律していないと我利我利亡者になりがちです。

繰り返しますが、人間界は器を広げて、どれだけ高い見地、広い視野で世の中を見ることができるかで ブレない幸せが訪れるのだと思います。苦労(努力)と楽しみ(満足)を分断せずに、苦労を楽しめたら最高です。

「苦労」という種を蒔き

「努力」という肥料を施し

「満足」という花を咲かせる

住職はこの過程を根本に置くべきだと思っています。先に「満足」を得ようとすると、結局、「苦労」や「努力」というものが欲望の中で擦り減らされてしまい、一過性の喜びはあっても、満足を得られないのだと思います。後々に、苦労を良き思い出として振り返れるような、ジワ~っとした幸福感を味わいたいものです。お盆でお話をしていて、そういう人は素敵だなぁ・・・私もそのように年を取りたいと強く思いました。合掌

カテゴリー: 未分類

苦労→努力→満足 はコメントを受け付けていません

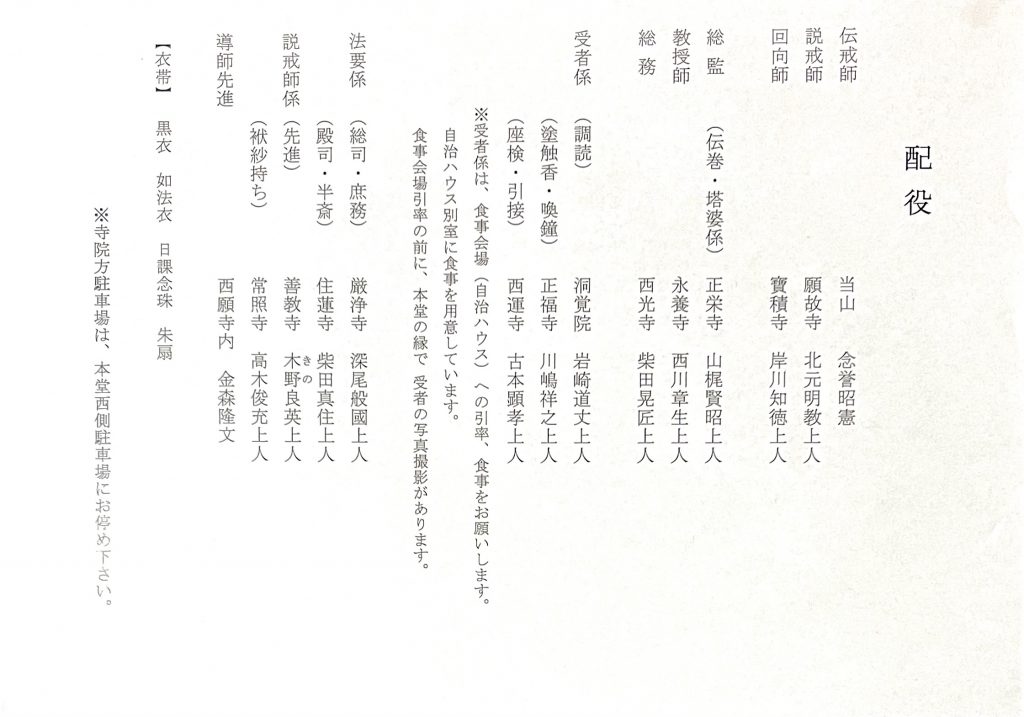

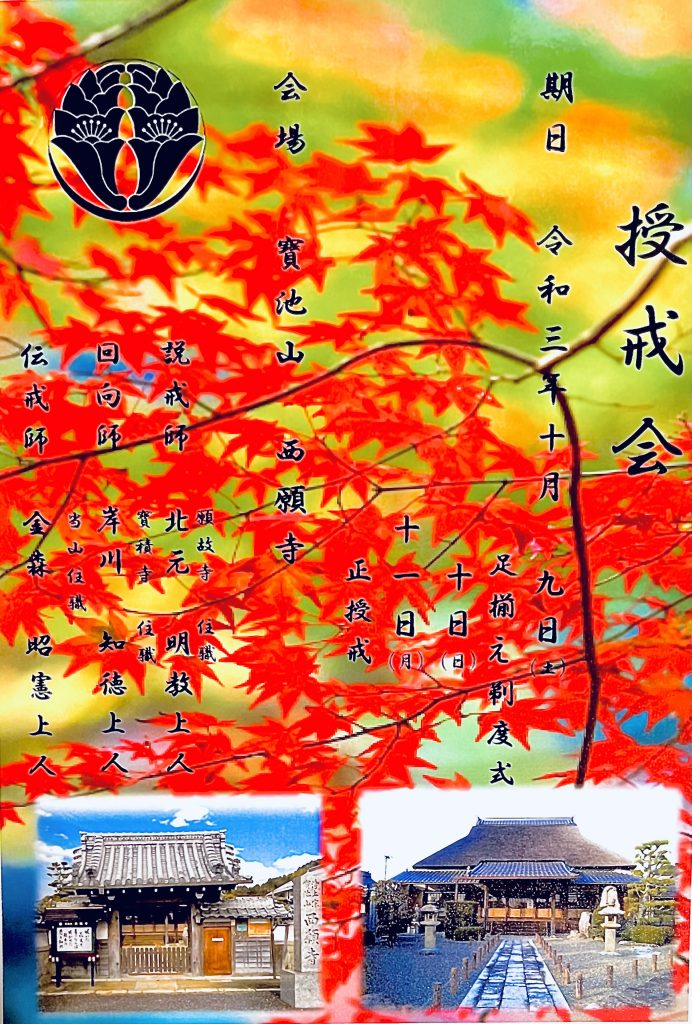

念誉昭憲代の授戒会 〜僧侶方〜

今回の授戒会に当たり、住職には強いこだわりがありました。それは ご随喜(お手伝い)いただく僧侶方のことです。

近江八幡市内周辺の浄土宗寺院は約44ケ寺あります。その地域を蒲生(がもう)第三組といいます。その中でも一部から四部まであり、西願寺は蒲生第三組第一部に属しています。一部は12ケ寺あり、兼務を含めると住職方は10名いらっしゃいます。常に大法要はこのメンバーで勤めます。

私の強いこだわりとは、この10人の僧侶方を中心に配役をすべて回したかったのです。授戒会は、寺院によって必ず行わなくてはならないという強制はありません。ですので、巡りによって なかなか経験することが出来ない若い僧侶もいます。ですから なかなか難しい要望でしたが、皆様が理解し、頑張って下さいました。

伝戒師・・・戒を伝授する僧侶(私)

説戒師・・・受者に戒を教える僧侶

回向師・・・先祖回向やお経を先導する僧侶

総監・・・全体を把握し、指導する長老僧

教授師・・・受者に指導する僧侶

伝巻師・・・巻物や塔婆等を書く書簡の僧

受者係・・・常に受者の側について助ける僧侶

殿司・・・儀式全般を裏回しする僧侶

説戒師係、導師係・・・着付けや引率等の世話係

ざっとあげても、これだけの役職があります。剃度式や正授戒の儀式になると、さらに複雑な配役になります。すべて重要な役職ばかりですが、特に説戒師と回向師は専門的ですので、客僧として外部からお招きするのが通例ですが、私は これらまでも部内の僧侶方でやろうと願ったのです。

この心は 現在の部内住職方の充実から来ています。幸いにも第一部は 皆様が研鑽されてる地域で、今なら経験豊富な先輩方からは色々教ていただくことができ、中堅、若手は育ち合いながら、次なる発展を望む意味合いがありました。あと授戒発足の決断が数年前後しても、このメンバーでの成立は難しく、絶妙なタイミングだったと存じます。

私の祖父(師匠)は 僧侶であり教育者でもありました。生前、常々、この言葉を好んで説いてました。

一年先を思う人は花を育てなさい。

十年先を思う人は木を育てなさい。

百年先を思う人は人を育てなさい。

今月の7月21日で、大正12年生まれの先々代・定雄老和尚は生誕100年になります。孫の私がさらなる100年先の仏教会を思い、師匠の意思を引き継いだ形となりました。西願寺授戒会から、各ご寺院の益々のご繁栄、さらには蒲生第三組第一部・檀信徒各家の念仏興隆をお祈り申し上げます。

部内や随喜の僧侶方、立派な授戒会をありがとうございました。西願寺の受者に成り変わり厚く御礼申し上げます。合掌

カテゴリー: 未分類

念誉昭憲代の授戒会 〜僧侶方〜 はコメントを受け付けていません

念誉昭憲代の授戒会 〜2000日の決意〜

今回の授戒会は、本来 令和3年に開く予定でした。しかし、未曾有のコロナウィルス感染拡大により約1年6ヶ月あまりの延期を余儀なくされました。

令和5年5月5日に正授戒という予定は、まだコロナウィルスの感染がどうなるかわからない状態で、雲を掴むような気持ちで設定した日にちでした。

思えば、この授戒会を開こうとした遠縁は 時期的な間隔がピッタリだったこと。近縁は 平成29年秋に授戒会を勤められた市内のお寺さまから法灯を受け継ごうと決意したとことから始まりました。

今でも覚えています、、、平成29年11月12日(日) に総代経験者の長老方にお集まりいただき、授戒会の決意を述べ、翌年に準備委員会を発足しました。

住職自身は 授戒会の成功を祈り、願掛けとして五穀断ち(禁酒も含む)を令和2年8月8日から始めました。 願掛けですので、理由は他人には言えず、ゲッソリ細った私を心配する方もいて下さいました(^_^;)

しかし 願掛けから1年後、残念ながら 開催直前にコロナウィルス感染拡大のため延期を決断、、、これ以上、五穀断ちを続けると心身の危険があるため、禁酒のみの願掛けを継続しました。

これは授戒会開催中に知ったのですが、

令和5年5月5日の正授戒の満行から見て、

①授戒会の開催を宣言した日から丁度2000日目。

②願掛けを始めて 丁度1000日目だったのです。

鳥肌が立ちました、、、決して狙った日にちではありませんでしたが、成るべくして成った授戒会だったんだと感じました。足かけ5年に渡り、住職の念いを完遂したことは感慨深いものがあります。神仏のご加護を感じた正授戒でした。

全世界を襲ったコロナウィルスを乗り越えて授戒会を勤められたことは、後世の西願寺の子孫に大きな勇気を与えることと確信します。合掌

〜つづく〜

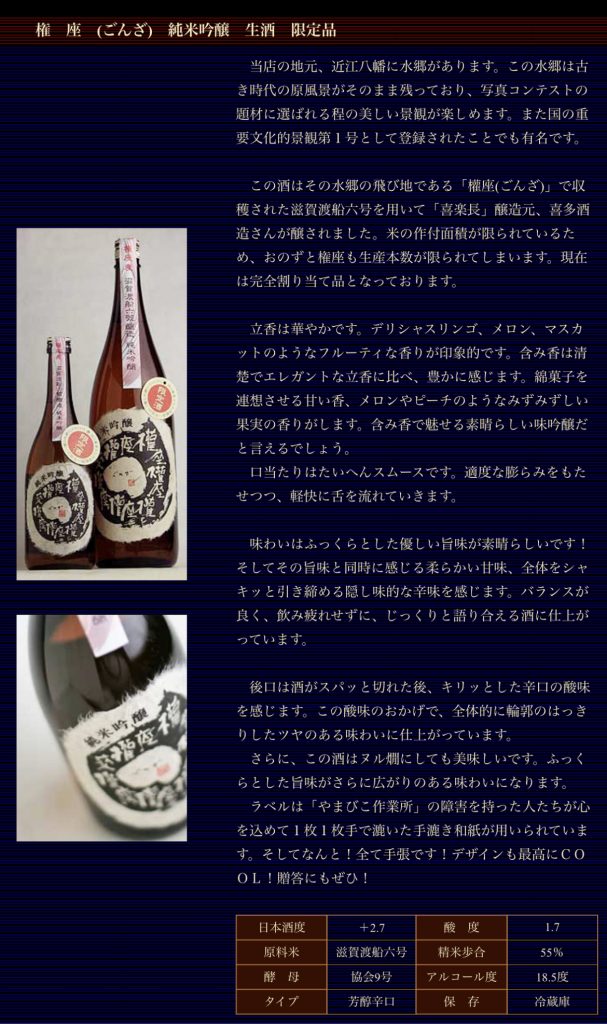

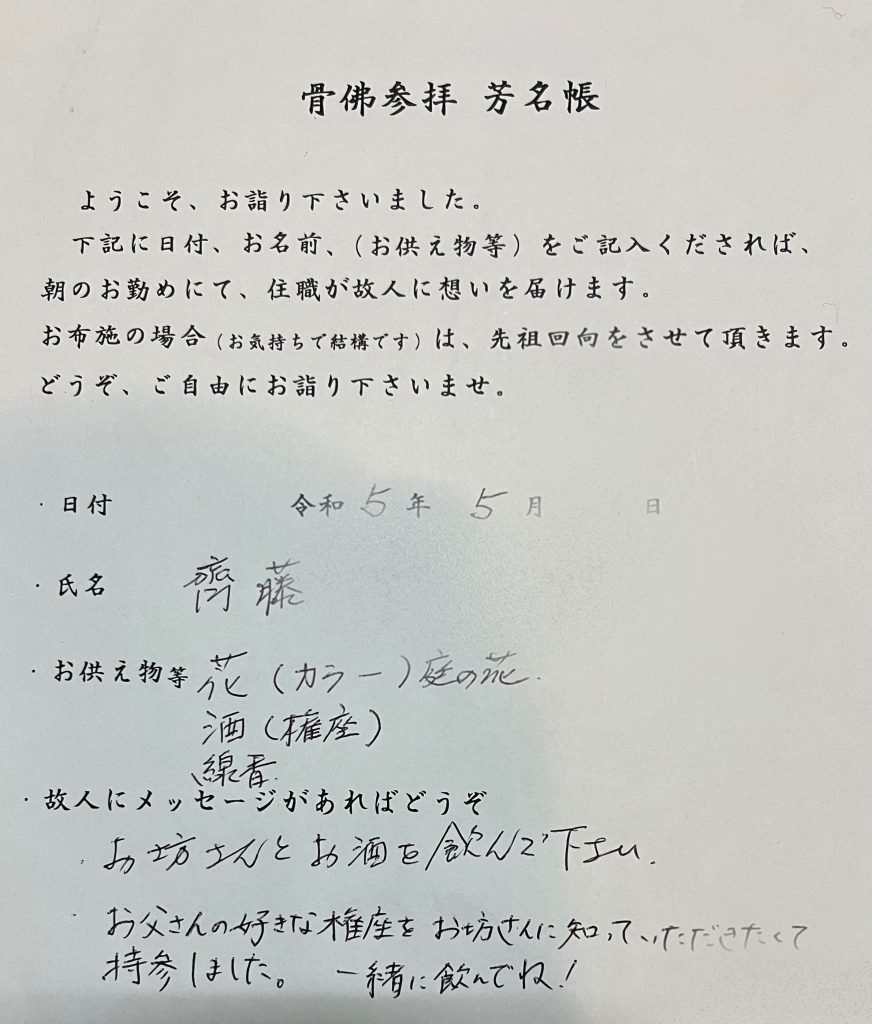

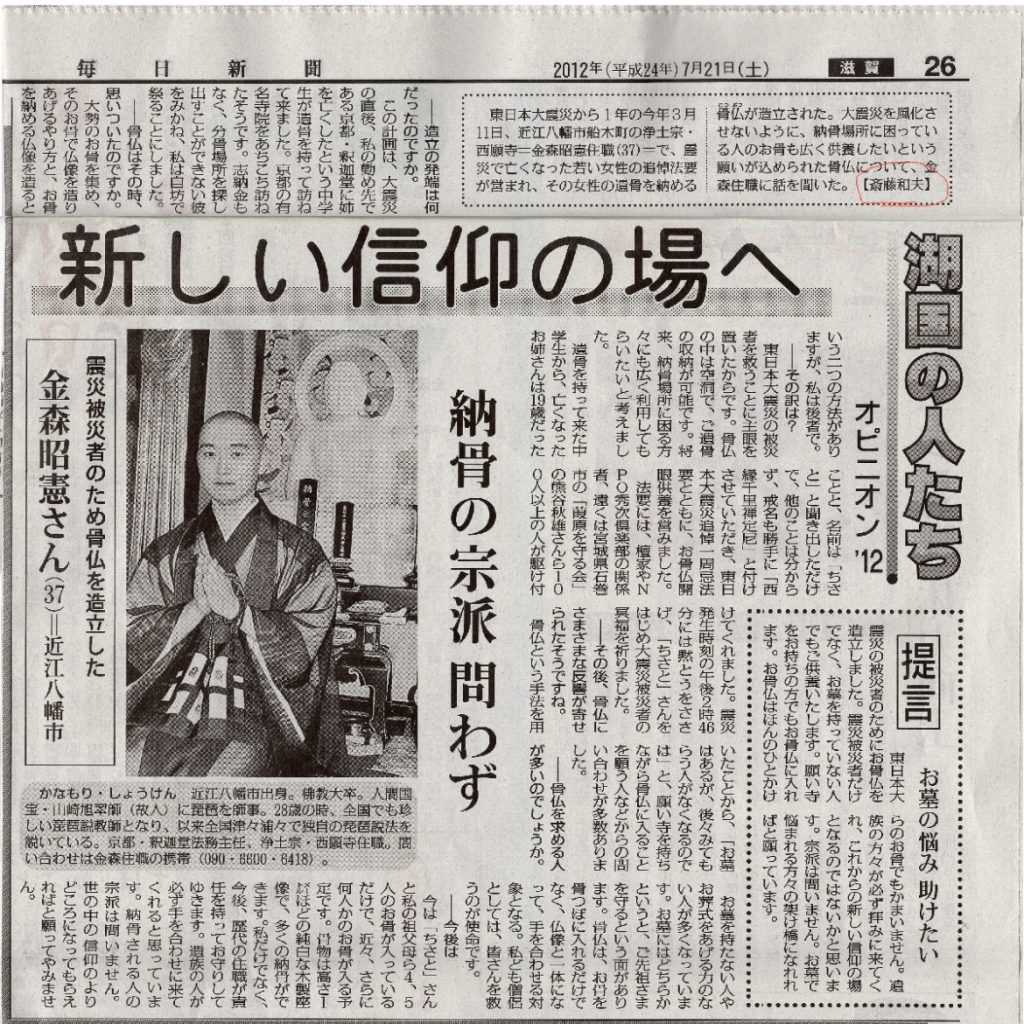

ここからは余談ですが、願掛け明けにいただく酒の銘柄は決めてました。その名は「権座(ごんざ)」。これは骨仏に納骨されてる故・齊藤和夫氏のお気に入りの酒で、地元 近江八幡の米を使ってると聞いた時から決めてました。

開催中の晴天は 氏神さまのお陰もあり、地元の酒で祝うのは妙案でしたが、入手困難な逸品でした。どうしたものかと模索してましたら、ちょうど授戒会終了後が齊藤さまの一周忌当日に当たり、ご遺族が骨仏前に「権座」をお供え下さったんです。私が願掛けをしていたことを知らずに、亡きご尊父に対し 「住職と酒を酌み交わして下さい!」というニュアンスのお手紙が添えてました(泣)

生前、齊藤さまと果たせなかった呑み会をここで果たせます。骨仏から授戒を受けられた齊藤さまも満行おめでとうございました。九拝

カテゴリー: 未分類

念誉昭憲代の授戒会 〜2000日の決意〜 はコメントを受け付けていません