今回で このブログ、『平成方丈記』が丸5年を迎えました。思えば、東日本大震災の被災者から ご家族の遺骨を預かり、骨佛を造立してからのスタートでした。パソコンに疎い私が、皆様の力を借りながらホームページを立ち上げたことが昨日のように感じます。あの震災で学びました・・人生は諸行無常・・毎回、遺言のつもりで記しています。

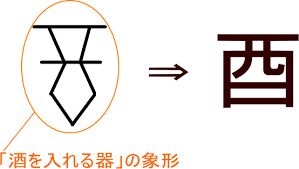

アナログな私は、いつもインターネットで「西願寺」を検索してからログインし、ブログを書いています。初期の頃は10ページ目くらいからの始まりでした。ホームページを探すのに一苦労でしたが、3年ほどたつと「西願寺」の中でトップに出てくるようになり、最近ですと「近江八幡 寺」で1ページ目に出てくるようです。” 継続は力 ” だと感じる今日この頃です。

当初は 檀信徒とのコミュニケーションのつもりで始めましたが、実は、檀家で読んで下さる方は ほとんどいません。興味もなさそうですし、あえて宣伝もしてません(笑)。また、いつも琵琶説教で集まって下さる熱心な方々でも 読んでおられる人は皆無のようです(汗)。それでも続ける理由は、” 話す(記す) ” ことによって、心が整理され、物事の兆しを感じやすくなったからです。僧侶は 私的な本心を語れる場がありません。ですから、本来の自分を取り戻すためにやっているのかもしれません。コメントを求めないのもそのためです。ポピュリズムにもなりたくありません。ただ、知らない方でもいいので、話せるということは幸せだなぁ … と感じるのが 正直な気持ちです。

武藤 清栄氏のお言葉です。

まわりをざっと見回して、話を聞いてくれる人が見当たらないときには、いっそ植物やペットにでも話しかけるとよい。相手が動物や植物であっても、ちゃんと心をもった聞き手とみなして真剣に話すと、話し終わったあとに不思議とさっぱりするものなのだ。身の回りにあるモノや動物を「聞き手」にするコツは、ひたすらその気になること。「こんなのばかばかしい」と思ったり、「何も答えてくれるワケじゃないのに」などと冷静になってはいけない。「話す」は「離す」「放す」に通ずる。臨床心理学の立場から言えば、言葉に出して話すということは、心を開け放ち、たまっていた怒り、憎しみ、悲しみを体から離すという意味合いも含んでいる。相手がアロエであっても、飼っている猫であっても、口に出して話すことの効果は大きい。それは、プロのカウンセラーも認めていることなのだ。(『ひとの話を聞ける人聞けない人』 ベストセラーズ)

近年は 一人暮らしの方や独居老人が増え、日常会話すらない人も多いと聞きます。法事に伺っても、法を説くというより、とにかく話を聞いてあげる場合が多いです。しかし「話す」は「離す」「放す」に通じます。辛いとき、苦しいとき、悲しいとき、何かに話すことが大切です。それは お仏壇に向かって、日頃から南無阿弥陀仏とお唱えする行為と似ているように思います。この5年のブログで、こういったソフトの面を学ばせていただきました。有縁の皆様、いつもお読み頂きありがとうございます。私が救われてます。感謝です。合掌

※来月、3月11日(土)13時半より西願寺で、東日本大震災七回忌を勤めます。 ぜひ、お詣り下さいませ。九拝