安倍晋三元総理大臣が奈良市で演説中に銃で撃たれご逝去されました。色々なご意見があると思いますが、日本国のために生涯を捧げられた生き様に敬意を表します。

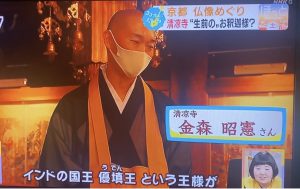

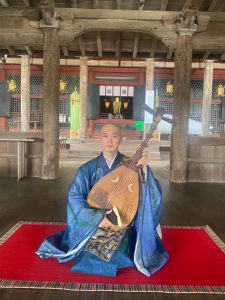

過去に安倍家の菩提寺に琵琶説教で伺ったことがあります。山口県のお寺さまですが、いつか墓参りに行ければと思っています。心よりご冥福をお祈り申し上げます。犯人は犯行動機を宗教関係云々と言ってるみたいですが、本当の宗教に出会えなった可哀想な方です。唯物論者が求める幸せの限界を感じました。

安倍氏は

「法然上人のみ教えを基に共生社会や

世界平和の実現を推進する浄光会」

の世話人もお勤め下さいました。

紫雲院殿政誉清浄晋寿大居士

南無阿弥陀仏

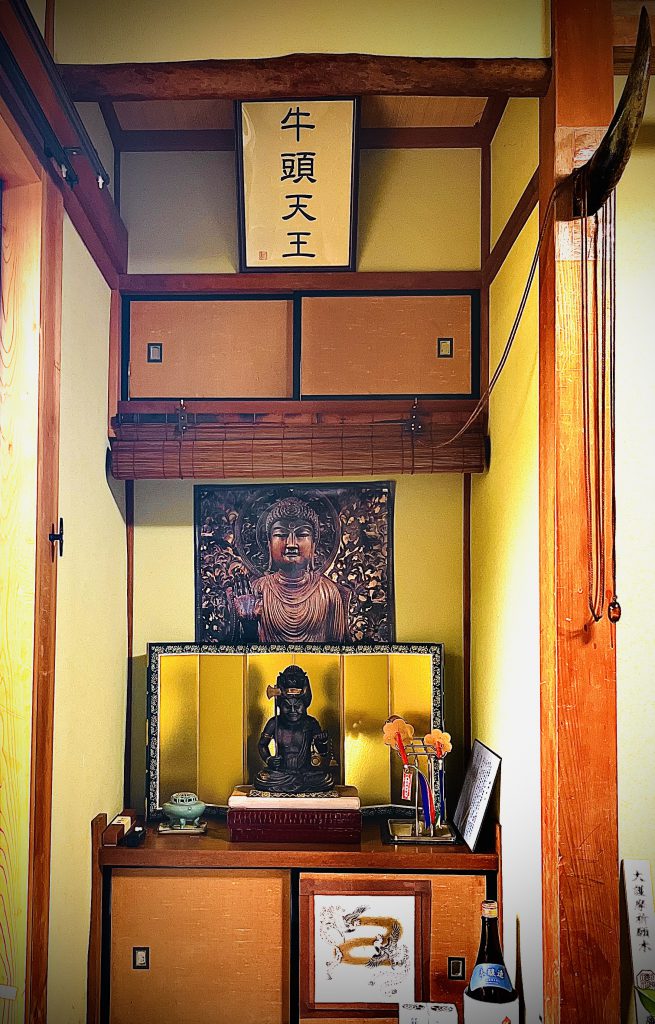

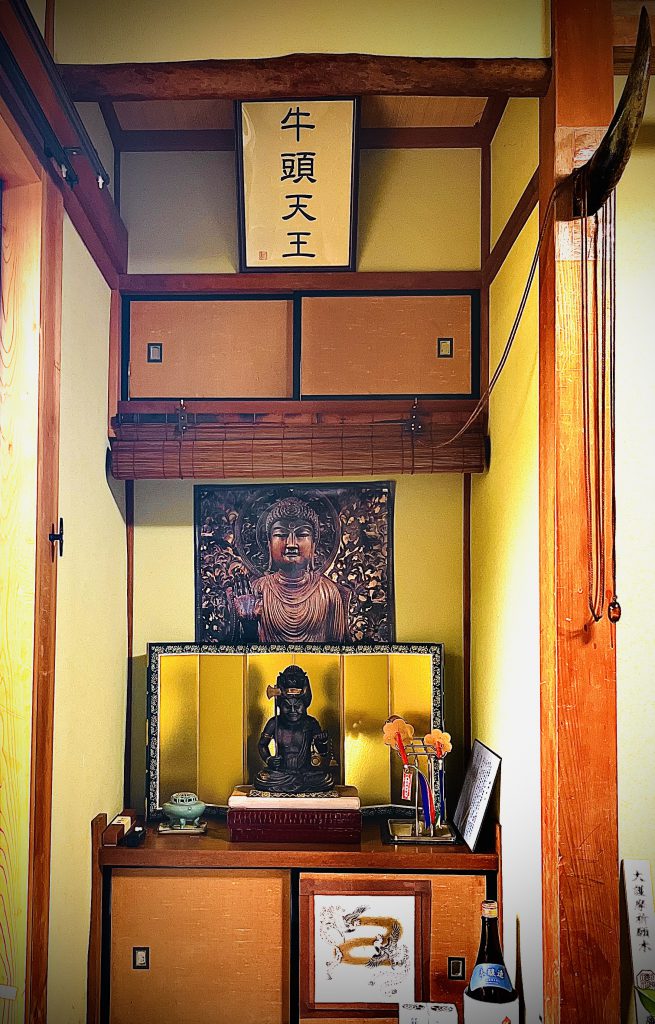

ということで、今回は長文で バリバリの宗教の話をします。本日、7月15日は牛頭天王の縁日です。去年は総本宮の廣峯神社に参拝し、琵琶の奉納演奏をさせていただきました。

昨年、廣峯神社の奥の院に念持仏を

置かせてもらいパワーをいただきました。

天から地にエネルギーが降り注がれています。

昨年のブログに「住職が発願した牛頭天王像の拝殿を造りたい!」と書いたことを記憶しています。あれから一年・・・御堂までは建てられませんでしたが、西願寺の瑠璃殿(るりでん)【薬師堂】の裏を整備し、正式に安置することができたのです。牛頭天王は薬師如来の権化ですので、非常に相性のよい場所に遷座することができました。ある霊能者が、西願寺の牛頭天王像の拝殿は「小さいものから始まる!」と預言された通りになりました。

お像の背後には、三国伝来で誉れ高い

清凉寺の釈迦如来のポスターを貼ってます。

牛頭天王は、祇園精舎(お釈迦さまのお寺)の守護神です。

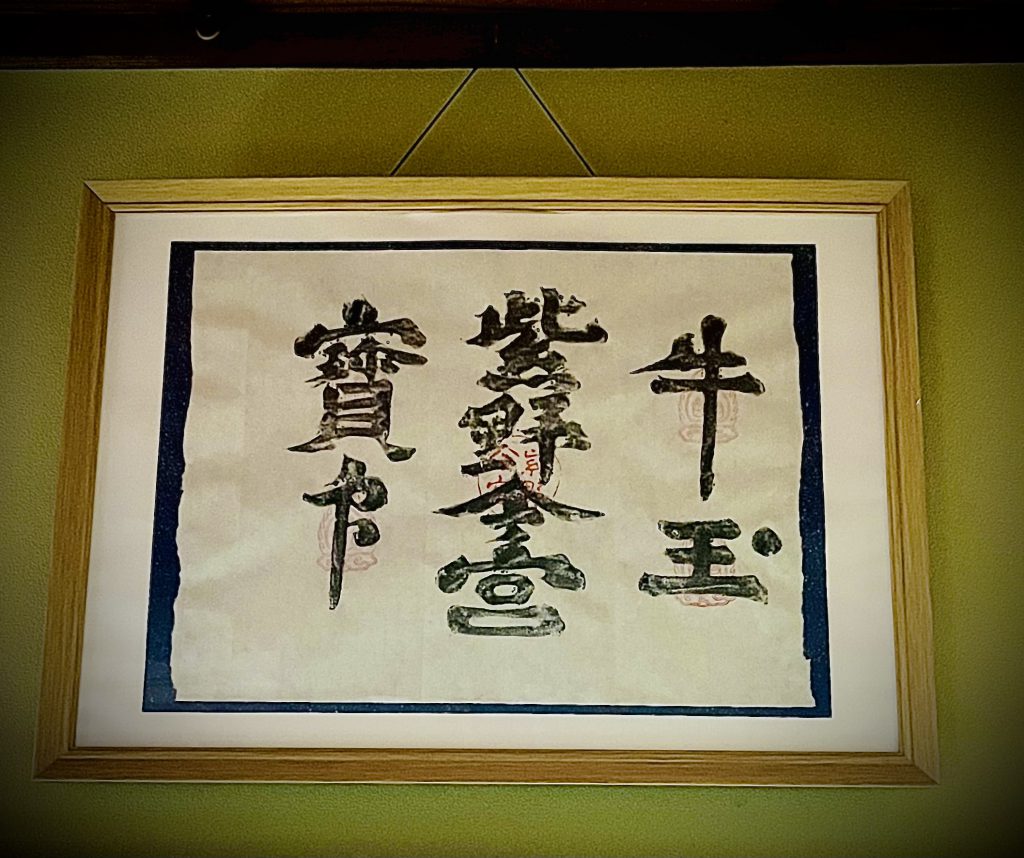

拝殿の隣には、牛頭天王の祈祷札を安置しました。

廣峯、八坂、今宮、津島、羽田の御札です。

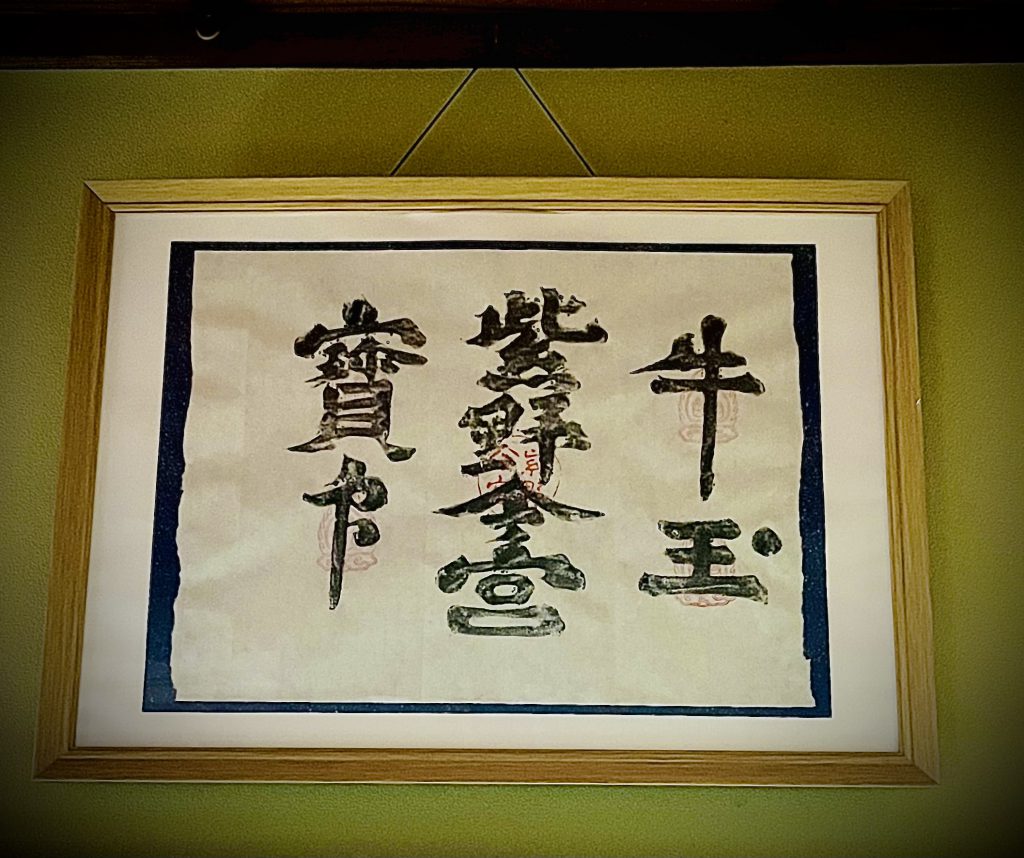

掛軸は、廣峯神社に伝わる牛頭天王の真影を

信者さんに刺繍してもらい、軸にしました。

中段には八坂の牛頭荒魂、今宮の摂社末社もいらっしゃいます。

今宮の宝印も存在感があり、見守りいただいています。

牛頭殿には、希少な牛頭天王の縁起物が集まってきます。

牛頭天王を祀って感じたことは、人生が激変し、着いていくのが大変という感覚です。他にも、ちょっとした私欲なら ほぼほぼ願いが叶っているのが凄いです。起きた現象を包み隠さず言えば、おそらく驚嘆されると思います。それほどご加護と試練をいただきました。

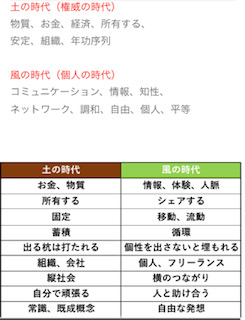

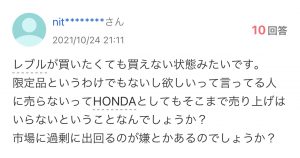

ただ教訓として「願いが叶ったかといって幸福か?」と言えば、また違うのです。物(環境)と心は別物だと学びました。まさに好転反応ってやつです。

繰り返しますが、結果や将来を思うと、絶対に良い方向へ向かっています。でも「これがあれば幸せ。あれが無くなればいいのに!」という二極に分かれた願望が叶った結果は、バランスを取ることが難しく、よほど図太い精神にならないと、 ” 安穏な心境 ” になれないんだ痛感しました。本当に人間は勝手な生き物です・・・。

神仏研究家の桜井識子さんによる牛頭天王の性格を表した文章があります。彼女が今宮神社に参拝された時のエピソードです。

この神社は蚊が多く、私は10ヶ所以上、刺されまくりました。あちこち赤く腫れ上がって痒いのなんのって、もう・・・という状態でした。しかし、牛頭天王に参拝拒否をされているわけでも、嫌われているわけでもありません。

牛頭天王の考えが「蚊が刺すのは当たり前じゃないか」みたいな感じなのです。ですから、豊臣秀吉さんみたいに、刺されないように蚊を抑えてあげよう、守ってあげよう、なんて考えが ” まったく ” ありません。

秀吉さんは昔人間でしたから、蚊に刺されるのが嫌だという気持ちを知っていて、豊国廟に行くと蚊を抑えてくれます。しかし、牛頭天王はそこのところ無頓着と言いますか、全然気にしてないのです。ですので、この神社で蚊に刺されるのは、呼吸をするくらい自然なこと、というわけです。

夏場の蚊の数、本当に半端ないです。しかも牛頭天王は抑えてくれませんから、夏は虫除けスプレーは必携です。一番重要なアドバイスはここかもしれません。

(『神様と仏様から聞いた 人生が楽になるコツ』 宝島社)

この真意はとてもよくわかります。貴重なアドバイスです(虫除けスプレーじゃなく 笑)。牛頭天王は結果がすべてで、それまでの過程に配慮がないということです。

それは 津島の牛頭天王を信仰した織田信長公の ” 秩序を排除した神がかりな出世 ” を見ても よくわかります。(最期は牛頭天王の加護を下げ、自らが神になろうとした瞬間から転落が始まった言う人もあります) 信長亡き後、廣峯の牛頭天王を信仰した軍師・黒田官兵衛が当時無名の秀吉と共に乱世をくぐり抜け、最後は 津島の牛頭天王に本殿を奉納した豊臣秀吉公は見事、天下人になったと伝わっています。これは牛頭天王信仰が全盛期の話です。

今宮神社の桂昌院(けいしょういん)碑は

” 玉の輿(たまのこし) ” の教訓です。

八百屋の娘・お玉が今宮の牛頭天王に

出世を祈り、5代徳川綱吉公の母に

なったという逸話です。

町娘のお玉が御輿に担がれる立場と

なったので ” 玉の輿 ” です(笑)。

この方も、聞こえはいいですが、

物(環境)と心は別で、大変苦労された

人生だったと推測します。

それにしても牛頭天王の願力は、

日本の歴史を変えるほど最強なのです!

「この願いは面白い!」と一度聞き入れたら、人間の都合や配慮を抜きに 結果に向けて全力で応援して下さる神なのです。決してあやふやなことはされません。ここを気をつけなければならないと思います。

藤子不二雄Ⓐによる『笑ゥせぇるすまん』というアニメがはご存じでしょうか?まさに あのイメージです。子供心に怖かったイメージがあります。

謎のセールスマン喪黒 福造(もぐろ ふくぞう)は 悩める現代人のちょっとした願望を叶えますが、約束を破ったり忠告を聞き入れなかった場合に 因果応報でその人が破滅に向かうというストーリーです。この作品では、社会生活で人間が包み隠している、いい加減さ、愚かさ、醜さ、弱さなどの負の部分を暴き出し、人の醜さを教えてくれます。

中途半端な人間の我欲は、叶ったからと言って安穏になれるとは限らないんだと思います。いつも申している、おかげさま、ありがとう、感謝、ご恩、死後の幸福を失った我欲が いかに愚かか・・・同じことが言えます。そう考えると、安倍氏を撃った犯人は、彼がいなくなり 現在、獄中で幸福の極みでしょうか・・・。

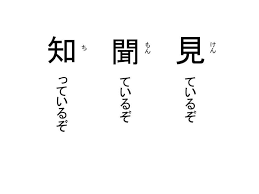

僧侶の立場からすれば、魂レベルで 智慧と慈悲で救い、お育て下さるのが ” 仏 ” という存在で、 ” 神 ” は現世利益で 今をお救いいただく存在だと認識しています。神と仏は全く別の存在だと覚えておいて下さい。神仏両方のご加護が必要です。

私にとっての魂の救済は阿弥陀仏で、日常生活の守り神は牛頭天王です。最強の神仏とご縁があり、これ以上ないベストな信仰生活を歩んでいると自負しています。どちらにせよ、この世とあの世を貫き、目一杯楽しめる切符(信仰)を手に入れたと感謝する一年でした。合掌

先月 ブログに書いた金戒光明寺には、

牛頭天王を日本(廣峯)に招来した

吉備真備(きび の まきび)公の

お像や念持仏の観音像が祀られてます。

思えば コロナ退散を願い、廣峯神社に

寄付を申し出た日(ちょうど一年後の

5月30日)に、大本山・金戒光明寺

の藤本淨彦台下からお電話がありました

・・・牛頭天王の因縁を感じます。

*牛頭殿は、一般には拝観をしてません。

ただ、牛頭天王に 縁ある方の幸せを祈祷してますので、住職と波長を合わせ 西願寺で供養していただくと三苦(貧、病、争)回避の運気はかなり上昇するはずです。

法事の際には、牛頭天王のご真言と共に 大般若経の転読にてご遺族のケア(ご多幸)も祈らせていただいてます。一つずつの依頼ですと布施も重なりますが、先月も述べたように、短時間、総合的、合理的に供養できるのが当山の強みです。お互い 時間もお金も有限ですから。

今年も一般の盆供養を受け付けます。

オン ハラレイキャ ゴズデイバ セイガンズイキ エンメイ ソワカ